МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ОПОР МОСТОВ, ВОЗВОДИМЫХ

НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Москва 1984

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора института

Г.Д. Хасхачих

11 мая 1984 г.

Одобрены Главным техническим управлением

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящие Методические рекомендации составлены в развитие и дополнение ВСН 187-76 и СНиП II-18-76, регламентирующих проектирование мостов в условиях вечной мерзлоты.

В основу Методических рекомендаций положен опыт проектирования, строительства и эксплуатации мостов и других сооружений в районах с вечномерзлыми грунтами в основании, а также результаты теоретических и натурных исследований различных способов охлаждения оснований искусственных сооружений.

Методические рекомендации предназначены для использования в практике проектирования мостов на вечной мерзлоте. Рассмотренные способы и мероприятия охлаждения грунтов позволяют расширить область использования грунтов в основаниях мостов по принципу I, существенно повысить технико-экономические показатели безростверковых столбчатых опор мостов, особенно в зонах со сложными мерзлотно-грунтовыми условиями, характерными для разных районов транспортного строительства, в том числе в Центральной Якутии.

Методические рекомендации составлены кандидатами техн. наук А.А. Опариным, Л.Н. Слоевым, В.И. Макаровым, инженерами Г.П. Минайловым, В.А. Мироновым, В.И. Петровым.

Замечания и предложения направлять по адресу; 129329, Москва, ул. Кольская, 1, ЦНИИС.

Директор Тындинской

мерзлотной станции Г.П.

Минайлов

Зав. отделением вычислительной техники,

методов исследования конструкций и

материалов Б.А.

Бондарович

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендация предназначены для использования при проектировании опор малых и средних мостов с применением различных способов охлаждения грунтов оснований в районах распространения вечномерзлых грунтов, используемых по принципу I.

1.2. Предусматриваемые Методическими рекомендациями способы и мероприятия по охлаждению оснований мостов должны применяться, как правило, для сохранения естественного (начального) вечномерзлого состояния грунтов этих оснований (табл. 1, п.п. 6.1 - 6.4).

1.3. В случаях, когда начальная температура вечномерзлых грунтов tuo (на период изысканий) не обеспечивает требуемые условия их использования в качестве оснований мостов по принципу I, допускается применять способы и мероприятия для понижения начальной температуры tuo при обязательном обосновании этих мероприятий специальными теплотехническими, технико-экономическими расчетами, организацией температурных наблюдений (п. 2.8).

1.4. Рекомендуемые способы охлаждения грунтов для районов Западной Сибири, учитывая их специфику, должны обосновываться теплотехническими расчетами по специальным рекомендациям.

1.5. Применение мероприятий по охлаждению вечномерзлых грунтов, используемых в основаниях мостов по принципу I, обязательно в следующих случаях:

а) начальная температура вечномерзлых грунтов tuo на глубине 10 м на период изысканий превышает минус 1 °С для несвязных и минус 1,5°С - для связных грунтов;

б) среднегодовая температура воздуха превышает минус 5 °С;

в) в основании проектируемой опоры находится местный талик, обусловленный действием подруслового потока или интенсивными снеговыми отложениями в пониженной части площадки перехода;

г) высота подходной насыпи более 7 м;

д) при наличии в верхней десятиметровой толще сильнольдистых отложений (n > 0,2) или подземных льдов;

е) район характеризуется повышенной снегозаносимостью (при максимальной высоте снега более 60 см и объеме светопереноса более 200 м3/м).

1.6. Кроме случаев, предусмотренных п. 1.5, может оказаться необходимым применение дополнительных мероприятий по охлаждению оснований мостов в процессе их эксплуатации, если по данным контрольных термометрических намерений на этих мостах будет зафиксировано превышение заложенных в проекте расчетных температур грунтов оснований.

Таблица 1

|

№ п/п |

Способы охлаждения |

Область применения |

использование в опорах мостов |

Глубина эффективного использования, м |

Конструкция |

Диаметр буровой скважины |

Потребное количество установок на одну опору, шт |

||||||

|

Среднегодовые температуры, °С |

Максимальная высота |

в устое |

в промежуточной опоре |

Материал |

Диаметр |

Для устоя |

Для промежуточной опоры |

||||||

|

Воздуха |

Грунта |

Снега, см, по данным метеостанции |

Насыпи, м |

||||||||||

|

1 |

Покрытие конусов наброской из камня |

-4 |

-0,7 |

60 |

любая |

Вне конструкции |

- |

камень |

- |

- |

- |

- |

- |

|

2 |

Термоопоры ЦНИИС |

-6 |

-1,5 |

50 |

7 |

В конструкции |

В конструкции |

20 |

Железобетон, сталь |

1200-1600 600-1400 |

700-700 |

1-2 |

1-2 |

|

Трубчатые охлаждающие установки ОУ: |

|||||||||||||

|

3 |

Макарова |

-5 |

-1 |

50 |

7 |

В конструкции |

В конструкции |

20 |

сталь |

100-150 |

150-200 |

6 |

4 |

|

4 |

Гапеева |

-5 |

-1 |

50 |

7 |

В конструкции и вне ее |

Обычно не используется |

20 |

сталь |

2×100 |

300 |

6 |

- |

|

5 |

Черняева-Миронова |

-5 |

-1 |

50 |

7 |

В конструкции |

Обычно не используется |

6 |

сталь |

200-300 |

250-350 |

8 |

- |

|

6 |

Гапеева |

-5 |

-1 |

50 |

7 |

В конструкции |

Обычно не используется |

6 |

сталь |

200-300 |

250-350 |

10 |

- |

1.7. Исходные параметры для теплотехнических расчетов определяются на основе данных инженерно-геологических изысканий и мерзлотной съемки на площадках мостовых переходов, а также по результатам специальных климатологических исследований в соответствии с действующими нормативными документами.

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ОПОР МОСТОВ

2.1. Способы охлаждения грунтов оснований мостов и соответствующие мероприятия назначаются с учетом основных требований проектирования и эксплуатации мостов на вечномерзлых грунтах, используемых по принципу I.

2.2. Во всех случаях использования мерзлых грунтов по принципу I, применяемые в комплексе с дополнительными охлаждающими мероприятиями конструктивные решения мостовых переходов должны гарантировать в течение всего срока их службы сохранение расчетных (задаваемых в проекте) температур грунтов оснований, обеспечивающих твермомерзлое состояние этих грунтов в уровне подошвы фундамента, и исключить развитие мерзлотных процессов (тепловые просадки льдистых грунтов, термокарстовые образования, термоэрозия и др.), способных нарушить нормальные условия эксплуатации мостов.

2.3. Для обеспечения данных условий целесообразно применят наиболее простые и надежные в эксплуатации конструктивные решения мостовых переходов в целом и отдельных их элементов, которые в наибольшей степени способствуют сохранению естественного вечномерзлого состояния их оснований, являясь охлаждающими мероприятиями - конструкциями.

2.4. При проектировании мостов по принципу I рекомендуется: применять, как правило, однопролетные мосты с минимально возможными отверстиями по условию пропуска потока с наибольшими скоростями без допущения аккумуляции при паводках;

увеличивать центральный пролет с размещением его опор на бортах лога (долины) в случае неперемерзающего зимой подруслового потока, связанного с наличием на пойменной части водотоков хорошо фильтрующих поверхностных отложений;

располагать промежуточные опоры вне русла меженных вод при необходимости применения многопролетных мостов;

устраивать русло плавным, обеспечивающим сосредоточенный пропуск меженных вод по линии наиболее низкого места лога (тальвега) с допущением в случае необходимости его врезки или подсыпки при толщине ее из дренирующих грунтов (песчано-гравийная смесь или гравийно-галечниковый грунт) не более 1 м;

не допускать на мостовых переходах образования застоев воды, размыва и связанных с этими факторами провальных деформаций поверхности русловой части;

в минимальной степени нарушать естественные поверхностные слои, особенно при неглубоком залегании сильнольдистых отложений или подземных льдов;

назначать проектные отметки планировочных поверхностей элементов перехода повышенными, с учетом тепловой просадки льдистых верхних слоев, оттаивающих в процессе формирования нового слоя сезонного протаивания; при этом особое внимание следует уделять укреплению поверхностей этих элементов;

применять мероприятия по обеспечению безналедного пропуска вод под мостами;

предусматривать специальные схемы подходных насыпей и сопряжения их с устоями, в которых отепляющее действие природных факторов (снежный покров, солнечная радиация) проявляется в наименьшей степени (п. 6.1);

применять, как правило, безростверковые опоры из свай-столбов или свай-оболочек с обеспечением доступа атмосферного воздуха в зазор под насадкой.

2.5. В качестве основных способов охлаждения грунтов оснований мостов рекомендуется применять:

покрытие конусов подходной насыпи наброской из камня [1];

трубчатые охлаждающие установки автоматического действия (ОУ) [4, 5].

2.6. Определяющие показатели этих способов охлаждения для случаев применения их с целью сохранения естественного вечномерзлого состояния вечномерзлых грунтов в основании безростверковых опор мостов на периодических водотоках и при отсутствии таликов с учетом требований п. 2.4 приведены в табл. 1.

2.7. С целью увеличения охлаждающего действия самих конструктивных элементов мостовых переходов, способствующих сохранению естественного вечномерзлого состояния грунтов оснований опор мостов, можно рекомендовать такие мероприятия:

увеличение зазора (полости) пол насадкой безростверковых опор (устоев);

устройство укрепительного слоя на конусах подходов из пустотелых железобетонных блоков;

применение пролетных строений и устоев с уширенной тротуарной частью.

Основные параметры этих мероприятий приведены в п.п. 6.1 -6.4 и могут быть рекомендованы для опытного строительства.

2.8. В особо сложных природных условиях (мощная толща вечномерзлых сильнольдистых отложений, повышенные значения их начальных температур tuo, наличие не примерзающего зимой подруслового потока, сложная конфигурация талых и мерзлых зон и т.д.) для обеспечения требований использования грунтов по принципу I, оказывается необходимым понижение tuo. Для этой цели следует применять охлаждающие мероприятия согласно п. 2.4, в основном, совместно с трубчатыми установками (ОУ), обеспечивающими глубинное охлаждение оснований.

2.9. При необходимости понижения температур tuo (п. 2.8), а также, когда при использовании тех или иных способов охлаждения грунтов не выполняются требования табл. 1 и п.п. 6.1 - 6.4, необходимо для обоснования принимаемых проектных решений проведение специальных теплотехнических расчетов согласно гл. 7.

3. ПОКРЫТИЕ КОНУСОВ ПОДХОДНОЙ НАСЫПИ ИЗ КАМНЯ

3.1. Покрытия из камня или пустотелых блоков, как отдельное мероприятие по сохранению естественного вечномерзлого состояния оснований, допускается применять независимо от других способов охлаждения, предусматриваемых п. 2.5 в любых природно-климатических условиях [1].

3.2. Целесообразно применение таких покрытий в районах с умеренным режимом снегоотложений при высоте подхода более 7 м, а также в случаях, если среднегодовая температура воздуха выше минус 5 °С или начальная температура tuo вечномерзлых грунтов выше минус 1°.

3.3. Наброска из камня, выполняющая кроме функций укрепительного слоя роль охлаждающей конструкции, должна удовлетворять следующим условиям:

состоять из скального грунта, соответствующего требованиям СН 449-72, при среднем размере камней не менее 20 см - для районов с умеренным режимом снегоотложений и не менее 40 см - для остальных районов;

толщина слоя наброски должна приниматься равной трехкратной величине среднего размера камней, но, как правило, не менее 0,8 м;

устройство наброска должно производиться не позднее чем через один год после постройки моста.

3.4. Покрытие конусов и подходов наброской из камня, применяемые для сохранения начальных температур вечномерзлых оснований мостов (tuo) следует принимать в пределах их проектных размеров и отметок;

для районов с повышенной снегозаносимостью, а также для всех районов при значениях температур выше минус 1° - по рис. 1, а при уположенных откосах (не круче 1:2) в пределах поверхности конуса и части подходной насыпи l равной ее высоте Ннас, считая от задней грани устоя;

для остальных районов - также по рис. 1, но с откосами не положе 1:1,5 в пределах зоны укрепления конуса при l = 1 м;

во всех районах при необходимости применения в столбах арматуры из стали II класса Вст5сп2 - по рис. 1, а с расположением поверхности грунтовой рисбермы выше подошвы плиты ростверка не менее 0,9 м.

3.5. С целью повышения эффективности работы покрытий из каменной наброски в условиях повышенного снегопереноса целесообразно на бровке подходной насыпи устраивать местные возвышения из камня (туры), обеспечивающие проникновение зимнего воздуха в пустоты покрытия при мощных снегозаносах.

3.6. промежуточные опоры трехпролетных мостов и опоры крайних пролетов многопролетных мостов с целью сохранения начальных температур их вечномерзлых оснований должны располагаться в пределах конусов, покрытых наброской из камня. Если это условие не выполняется при обычных конструкциях и размерах конусов, рекомендуется применять уположение их откосов или устраивать рисбермы из камня так, чтобы опоры оказались в пределах наброски из камня.

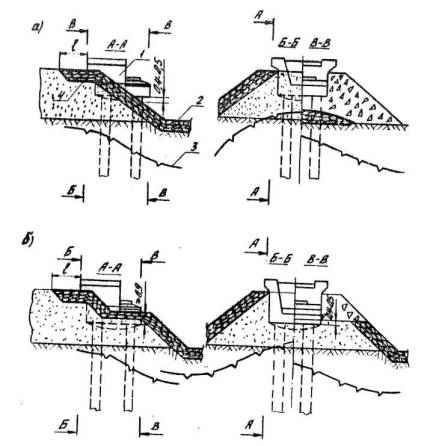

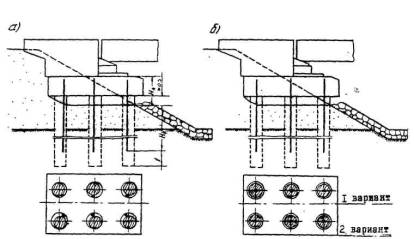

Рис. 1. Схемы обсыпки устоя камней:

а - при открытом воздушном зазоре под насадкой; б - при закрытом воздушном зазоре под насадкой; 1 - устой; 2 - мощение русла; 3 - уровень сезонного протаивания; 4 - каменная обсыпка

4. ТЕРМООПОРЫ ЦНИИС

4.1. Термоопоры ЦНИИС, выполняя функцию несущей конструкции, одновременно являются устройствами, охлаждающими грунты основания. Они предоставляют собой безростверковые конструкции, стойки которых состоят из пустотелых элементов и предназначены для малых и средних мостов (рис 2).

4.2. Охлаждающий эффект термоопор достигается за счет естественной конвекции воздуха внутри полости в зимний период. Воздух, охлаждаясь в надземной части конструкции термоопоры, опускается вниз, вызывая охлаждение окружающего грунта основания. В теплое время года конвекция воздуха в полости термоопоры практически прекращается.

Таким образом, в годовом временном цикле термоопора дает охлаждающий эффект - аккумулирует холод в основании [2].

4.3. Наиболее эффективно применять термоопоры в районах со средней температурой воздуха ниже минус 6 °С при начальных температурах вечномерзлых пылевато-глинистых грунтов (tuo) не выше минус 1,5 °С для сохранения значений этих температур и основании опор мостов (см. табл. 1). Теплотехнические расчеты в этом случае не требуются.

4.4. Для повышения охлаждающего эффекта термоопор в полости стоек рекомендуется применять аккумуляционное ядро, диафрагму, коаксиальное устройство или их комбинацию, а также уширение в основании (рис. 3), [3].

4.5. Термоопоры ЦНИИС могут быть использованы и в других мерзлотно-грунтовых условиях (более неблагоприятных), но в этом случае требуется проведение обосновывающего теплотехнического расчета и организация температурных наблюдений за мерзлым основанием термоопор.

4.6. Наиболее целесообразна конструкция термоопор в виде оболочек диаметром 1,6 м и толщиной стенки 20-25 см со стойками в количестве одной или двух штук в устое и в промежуточной опоре, например, для моста под железнодорожную нагрузку (см. рис. 2).

В отдельных случаях при технико-экономическом обосновании для сооружения термоопор могут быть использованы стальные трубы диаметром не менее 600 мм. Рационально применять трубы большего диаметра (1020-1440-1500-1600 мм), увязывая этот параметр с возможностями буровой техники, имеющейся у строителей в данный момент времени.

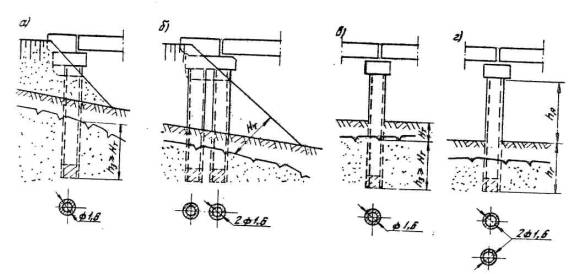

Рис. 2. Схемы термоопор для возведения мостов на вечномерзлых грунтах:

а - одностолбчатый устой; б - двустолбчатый устой; в - одностолбчатая промежуточная опора; г - двустолбчатая промежуточная опора

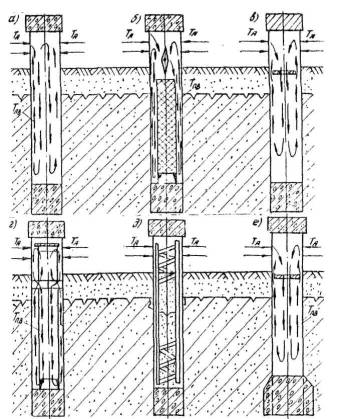

Рис. 3. Конструкции термоопор ННИИС:

а - полая конструкция: б - с теплоаккумуляционным ядром (авторское свидетельство № 630337); в - с диафрагмой; г - с коаксиальным разделителем потоков; д - комбинированная конструкция, совмещенная с жидкостной охлаждающей установкой (ОУ (системы Гапеева, Макарова, Миронова, Моисеева); е - с уширением в основании

Толщину стенки металлических труб рекомендуется принимать: 18-22 мм - при организации выпуска труб - обечаек на заводах Мосгорстройиндустрии Главмостостроя; 12-16 мм - при получении и использовании готовых труб с заводов металлургической промышленности.

4.7. Стойки железобетонных термоопор монтируют из полых секций, длина которых может быть 4; 6 и 8 м.

Стыки секций следует располагать за пределами деятельного слоя. Для передачи нагрузок со стоек на грунт по подошве стоек устраивают сборное или монолитное днище. По верху стойки объединяют насадкой, на устое - шкафным блоком.

Стойки металлических термоопор монтируют из секции труб как из заводского проката, так и специально для этой цели свальцованных и сварных.

4.8. Термоопоры, являясь одновременно и несущей конструкцией, проектируют как опоры мостов, поэтому их число, глубина заложения и высота определяются проектом. При это, следует:

высоту надземной части термоопор, к которой обеспечен прямой доступ наружного воздуха, принимать не менее 2 м, включая насадки (см. рис. 2);

глубину заделки стоек термоопор в вечномерзлый грунт (h3) принимать не менее расчетной глубины сезонного протаивания (Нт), но не менее 4 м [6, 7, 8] .

4.9. При проектировании термоопор следует учитывать эффективную высоту полости термоопоры, при которой конвективный теплообмен воздуха теплоносителя максимальный [9]:

Нгрэф ≤ 15dпол,

где dпол - диаметр полости стойки теркоопоры, м.

4.10. При устройстве термоопор на пойме и в русле временных (летне-осенних) водотоков их конструкция долина обеспечивать надежную герметичность внутренней полости от проникновения грунтовых и поверхностных вод, а также и наружного воздуха.

4.11. Для обеспечения герметичности полости, в первую очередь, необходимо:

изготовить оболочки из бетона с маркой по водонепроницаемости не менее 8;

выполнить оклеечную гидроизоляцию стыков секций оболочек;

расположить стыки секций оболочек в грунте на 1 м ниже глубины протаивания (деятельного слоя), а на поверхности - на 0,5 -1 м выше уровня паводковых вод;

освидетельствовать конструкции оболочек на месте работ с целью недопущения в них, особенно в идущих для монтажа тела опоры, сквозных или глубоких трещин, а также глубоких сколов и борозд на наружной поверхности бетона;

заделать неплотности и щели между оболочкой и насадкой;

уплотнить резиновыми прокладками устройство всякого рода крышек смотровых люков и лазов.

4.12. При возведении термоопор их металлических труб помимо герметичности полости принимаются меры по противокоррозионной защите металла наружной и внутренней поверхности.

Наружная поверхность над землей защищается лакокрасочными материалами, принятыми для защиты мостовых металлоконструкций с учетом природно-климатических особенностей зоны строительства.

Наружная поверхность в грунте защищается в зависимости от коррозионной активности мерзлых грунтов в зоне строительства по стандартам нормативно-технической документации, утвержденной Госстроем СССР (например, грунтовый слой, два слоя полимерной липкой ленты поливенилхлоридной ПХВ-БК, наружная обертка. Указанная пленка широко применяется при защите нефтегазопроводов).

На внутренней поверхности после соответствующей подготовки и укладки бетонной пробки в основании устраивается цементное покрытие.

4.13. Заглубление термоопор в мерзлый грунт следует производить буроопускным или бурообсадным способом [10].

При буроопускном способе оболочки Æ 1,6 м погружают в предварительно пробуренные скважины диаметром 1,7 м. После установки оболочек зазор между боковыми поверхностями скважины оболочки заделывают ниже глубины сезонного протаивания грунтов цементно-песчаным раствором или сухим песком, а в зоне деятельного слоя - местным грунтом.

Погружение оболочек бурообсадным способом производят несколькими циклами, состоящими из бурения скважины через полость оболочки и осадки ее до отметки бурения. При этом способе погружения оболочек их нижний торец усиливают специальным стальным ножом.

4.14. При сооружении термоопор рекомендуется охладить грунты, окружающие стойки, через их полость прокачкой наружного воздуха в холодное время года или введением специальных хладоагентов (жидкого азота, твердой углекислоты), что позволит быстрее и полнее использовать охлаждающий эффект термоопор, увеличить их несущую способность по грунту.

Эффективность дополнительного искусственного охлаждения основания термоопор через их полость в процессе строительства основана на том, чтобы понижение среднегодовой температуры грунта в зоне теплового влияния термоопоры, соответствующее новым условиям теплообмена (tхo < tuo), было достигнуто и включено в работу сразу после возведения опор моста, а не после 3-5 и более лет при естественном процессе теплообмена с постепенной аккумуляцией холода в основании [11, 12].

4.15. Основное требование по эксплуатации термоопор сводится к обеспечению герметичности полости, недопущению заполнения полости водой, льдом.

5. ТРУБЧАТЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (ОУ)

5.1. Использование ОУ на мостовых переходах допускается в случаях, оговоренных п.п. 2.2 - 2.5, в качестве вспомогательного средства для обеспечения задаваемых в проекте расчетных температур вечномерзлых оснований мостов (tрo) в районах со среднегодовой температурой не выше минус 5 °С при обязательном выполнении мероприятий по обеспечению долговечности и надежности работы ОУ в течение всего периода эксплуатации моста [4. 5].

5.2. Применение ОУ для сохранения начальных температур вечномерзлых грунтов (tuo), как правило, возможно при значении (tuo) не выше минус 1 °С.

5.3. Применение ОУ необходимо в районах с повышенной снегозаносимостью в качестве мероприятия по обеспечению задаваемого проектом вечномерзлого состояния грунтов в основании промежуточных опор любого типа, за исключением безростверковых опор из полых оболочек термоопор.

5.4. Как установки глубинного действия, ОУ целесообразны в комплексе с другими охлаждавшими конструкциями для ликвидации или предотвращения образования локальных таликов, связанных с действием местных снегозаносов или подрусловых потоков в хорошо фильтрующих поверхностных снегоотложениях, а также в особых случаях при необходимости дополнительного охлаждения пластично-мерзлых грунтов в основании мостов.

5.5. Рекомендуется применять только жидкостные ОУ (с керосином в качестве теплоносителя), как правило, коаксиальные системы, Макарова (рис. 4, а) или двухтрубные системы Гапеева (рис. 4, б), заглубленные от 5 до 30 м при диаметрах труб от 100 до 190 мм. Площадь поверхности их надземной части (считается от поверхности снежного покрова при максимальной мощности) должна составлять (с учетом оребрения) не менее половины площади поверхности заглубленной части, за исключением случаев совмещения ОУ со столбами.

5.6. В особых случаях допускается применять жидкостные однотрубные ОУ системы Гапеева (рис. 4, в) или Черняева-Миронова (рис. 4, г) с диаметром не менее 200 мм при длине заглубленной части не более 8 м для ОУ системы Гапеева и не более 10 м - для ОУ системы Черняева-Миронова.

Площадь поверхности их надземной части (с учетом оребрения) долена быть не менее чем для заглубленной части, а объем теплоносителя надземной части должен составлять не менее 60 % объема его заглубленной части.

5.7. для сохранения начальных температур грунтов (tuo) в основании опор ОУ следует:

максимально приближать или совмещать с несущими элементами опор (столбами);

располагать только группами с шагом не более 3 м;

помещать на каждом устое не менее 6 шт. коаксиальных или двухтрубных ОУ и не менее 10 шт. однотрубных;

располагать на каждой промежуточной опоре не менее 4 шт. коаксиальных или двухтрубных ОУ с заделкой их в столбы.

5.8. Для столбчатых опор рекомендуется применять по одной ОУ на каждый столб, располагая их между столбом и стенками скважины ближе к центру плиты ростверка или заделывая ОУ внутрь столба, при обязательном обеспечении открытого воздушного зазора между подошвой плиты и грунтом высотой не менее 0,5 м (рис. 5); низ ОУ следует располагать не выше 1 м от подошвы столба.

Верхняя часть теплообменника коаксиальных и двухтрубных ОУ в случае совмещения со столбами опоры заделывается в насадку. В случае повышенной снегозаносимости теплообменник при этом выводится выше насадки для обеспечения свободного доступа к нему холодного воздуха.

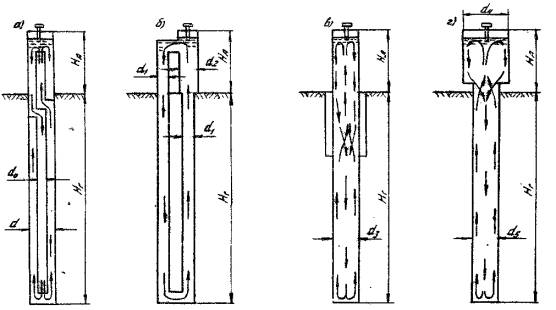

Рис. 4. Схемы жидкостных охлаждающих установок (ОУ):

а - однотрубная коаксиальная ОУ системы Макарова; б - двухтрубная ОУ системы Гапеева; в - однотрубная ОУ системы Гапеева; г - однотрубная ОУ системы Черняева-Миронова; На - высота надземной части; Нг - высота подземной части

Рис. 5. Схема размещения ОУ на столбчатых опорах мостов:

а - устанавливаемые в зазор между столбами и стенками скважин; б - совмещенные со столбами

5.9. Для повышения эффективности работы ОУ, особенно при необходимости понижения начальных температур вечномерзлых грунтов (tuo), рекомендуется применять их в столбчатых опорах с увеличенным воздушным зазором под насадкой (см. рис. 5), располагая согласно п. 5.8. При этом должно быть обеспечено поступление холодного воздуха в этот зазор.

5.10. В случае, если контрольными измерениями установлено непрогнозируемое существующими методами повышение температур несущих слоев вечномерзлых грунтов в основаниях фундаментов глубокого заложения по сравнению с их расчетными значениями (tрo), использование ОУ может оказаться рациональным для предотвращения этого процесса. Если повышение температур вечномерзлых грунтов связано с отепляющим действием подрусловых потоков в фильтрующих отложениях, то применение ОУ особенно целесообразно для создания мерзлотных завес около опоры.

6. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

6.1. В районах с повышенной снегозаносимостью рекомендуется устраивать подходы с уположенными откосами (не круче 1:2), без берм, с уширенной, основной площадкой.

В районах с умеренным режимом снегоотложений (при максимальной высоте снега не более 60 см и объеме снегопереноса за зиму не более 200 м3/м) целесообразно устраивать подходы с наименьшими размерами в плане - при минимальной ширине основной площадки, с наибольшей крутизной откосов, без бери, в том числе в сторону русла.

6.2. Увеличение охлаждающего эффекта безростверковых опор, проектируемых согласно требованиям п. 2.4, может быть достигнуто с помощью устройства под насадкой по ее периметру специальных ограждающих элементов не глубже планировочной поверхности площадки перехода (рис. 6, а) или за счет увеличения насадки в плане при ширине ее не менее полуторной высоты подхода (рис. 6, б). Это создает под насадкой увеличенный воздушный зазор (полость) с пониженными температурами воздуха.

В насадках целесообразно устраивать специальное отверстие (см. рис. 6), обеспечивающие прямой доступ атмосферного воздуха в этот зазор зимой даже при интенсивных снегозаносах.

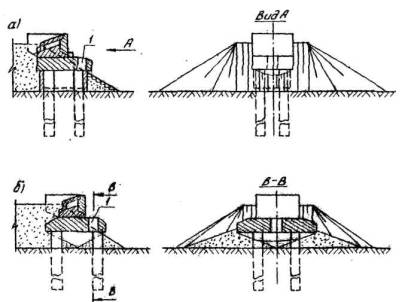

Рис. 6. Схемы рационального использования конструкций опор мостов для охлаждения мерзлых оснований:

а - устой с ростверком, имеющий ограждающие элементы; б - устой с развитой в плане плитой ростверков;1 - отверстие в насадке

При низких подходах в районах с повышенной снегозаносимостью рекомендуется устраивать специальные продухи, связывающие воздушный зазор под насадкой с атмосферой.

Устои с насадкой, имеющей ограждающие элементы, рационально применять во всех районах, но особенно в районах с повышенной снегозаносимостью, а устой с развитой в плане насадкой - в районах с умеренным режимом снегоотложений.

6.3. Покрытие конусов подходов пустотелыми блоками допускается производить в тех же пределах, что и каменной наброской (п. 3.4). Наиболее целесообразны блоки, имеющие открытые с четырех сторон полости высотой 0,3-0,5 м. В условиях повышенного метелевого снегопереноса на бровке насыпи боковой грани устоев следует устанавливать повышенные блоки с открытыми полостями, обеспечивающие доступ холодного наружного воздуха в пустоты всего покрытия.

6.4. Пролетные строения и устои с уширенными тротуарами, сооружаемые на удлиненных консолях, в качестве мероприятия по сохранению начального вечномерзлого состояния грунтов оснований, рекомендуется применять в районах с умеренным режимом снегоотложений при высоте подходной насыпи не более 4 м. Общая ширина конструкции должна приниматься не менее 6 м.

7. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

7.1. Применяя способы или мероприятия по охлаждению оснований мостов, предусматривающих сохранение естественного вечномерзлого состояния грунтов этих оснований согласно п.п. 2.6; 3.4; 4.3; 5.2; 5.7; 6.1 - 6.3, расчетное значение их температуры в уровне годовых нулевых амплитуд (на глубине 10 м) tpо принимается равным начальной температуре этих грунтов tuo , но не ниже ее величины, характерной для рассматриваемого района

tрo = tuo

7.2. Распределение расчетных температур (tz) по глубине (Z) заделки фундаментов в вечномерзлые грунта, считая от их верхней границы, допускается принимать по формуле

7.3. Расчетное положение верхней границы вечномерзлых грунтов в случае сохранения вечномерзлого состояния грунтов оснований (tuo) принимается в уровне расчетной глубины сезонного оттаивания Нт (для устоев - у их передней грани). Значение Нт допускается определять по табл. 2.

7.4. В особых случаях, предусматриваемых п. п. 2.8-2.9, при необходимости понижения начальной температуры вечномерзлых грунтов (tuo) в основаниях мостов, а также в случаях, когда применение охлаждающих конструкций целесообразно только для частичной компенсации отепляющего действия мостовых переходов в целом на грунты оснований, определение расчетных характеристик их температурного режима (tрo, tz и Нт) должно производиться с помощью специальных теплотехнических расчетов согласно п.п. 7.5 - 7.22.

Таблица 2

|

Вид опоры |

Значения Нт при среднегодовой температуре воздуха ºС |

|||

|

-10 и ниже |

-8 |

-6 |

-4 |

|

|

Промежуточные опоры |

2,9 |

3,0 |

3,2 |

3,8 |

|

Устой при высоте подхода, м: |

|

|

|

|

|

≤ 3 |

2,9 |

3,0 |

3,2 |

3,8 |

|

5 |

3,4 |

3,5 |

3,7 |

4,4 |

|

≥ 7 |

3,8 |

3,9 |

4,2 |

5,0 |

Примечания:

1. Для промежуточных значений среднегодовой температуры воздуха и высоты насыпи значения Нт вычисляются интерполяцией.

2. Для устоев значения глубины оттаивания Нт принимают по нормали к поверхности конуса.

3. Для опор с массивным ростверком (плита толщиной более 1,5 м), заглубленным в грунт, значение Нт принимается с коэффициентом 1,2.

4. Для устоев с покрытием конусов камнем или пустотелыми блоками согласно п.п 2.7; 3.1 значения нт принимаются с коэффициентом 0,80. считая от подошвы покрытия.

5. Для районов с повышенной снегозаносимостью значение НТ следует увеличивать на 10%.

7.5. Расчеты нестационарных температурных полей оснований мостовых опор позволяют непосредственно определить расчетные значения параметров (tо, tz и Нт), соответствующих концу теплового периода года. Расчеты стационарных температурных полей позволяют определять значение расчетной температуры (tро) как среднегодовой температуры грунтов оснований на глубине 10 м ниже планировочной поверхности, а также прогнозировать возможные глубины многолетнего протаивания. Распределение расчетных температур по глубине (tz)и расчетная глубина сезонного оттаивания определяются в этом случае соответственно п.п. 7.2-7.3.

7.6. Расчеты нестационарных температурных полей оснований опор мостов с покрытиями в виде набросной из камня или из пустотелых блоков рекомендуется производить на ЭВМ по программам PQ021 или РТТ30 [13, 14] .

В качестве верхних граничных условий, определяющих влияние покрытия, принимаются среднемесячные температура воздуха на его подошве.

Расчетные значения этих температур (tp) допускается определять для районов с умеренным режимом отложений по формуле

tp = ta+∆t,

где tA - средняя за определенный месяц температура атмосферного воздуха;

∆t - поправка за тот же месяц, учитывающая влияние покрытия, и принимаемая по табл. 3.

Таблица 3

|

Месяцы |

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

X |

XI |

ХII |

|

∆t, ºC |

+4 |

+4 |

-2 |

-2 |

-6 |

-7 |

-5 |

-3 |

+2 |

+2 |

+2 |

+4 |

7.7. Для районов с повышенной снегозаносимостью значение tP допускается определять следующим образом:

в зимние месяцы, когда высота снежного покрова превышает средний размер камней или наибольшую высоту пустотелых блоков в расчет принимается значение tp = tА на поверхности снежного покрова, термическое сопротивление которого определяется в зависимости от его высоты и плотности;

в остальные месяцы значение tp принимается таким же, как для районов с умеренным режимом снегоотложения.

7.8. Для определения расчетных температур вечномерзлых грунтов tоp в основании опор о покрытиями из камня или пустотелых блоков в районах с умеренным режимом отложений допускается применять программу MOST-3 по расчету стационарных температурных полей. В качестве, верхних граничных условий здесь принимаются среднегодовые температуры воздуха на подошве покрытий, равные среднегодовой температуре поверхности грунта, определяемой при отсутствии солнечной радиации с учетом снежного покрова [15] .

7.9. Теплотехнический расчет мерзлых оснований термоопор ЦНИИС выполняется при условиях, соответствующих п. 7.4, с целью получения исходных параметров, требуемых при расчете опор мостов.

7.10. Теплотехнический расчет по определению указанных в п. 7.4 параметров может выполняться методом математического моделирования на ЭВМ ЕС-1022/33 или гидравлических интеграторах ИГЛ, для чего разработаны специальные методики и программы [2, 13].

7.11. Температура воздуха внутри полости термоопоры (tпв) распределяется по высоте нижнего теплообменника (подземной части термоопоры) с малыми отклонениями от ее средних значений. Максимальные значения этой температуры находятся ближе к основанию полости. Поэтому в теплотехнических расчетах в качестве температуры воздуха внутри полости принимается указанное выше ее местное значение в основании полости.

7.12. Термоопоры в течение года имеют два характерных периода теплового воздействия на грунты основания (рис. 7):

1-й период - активный, приходящийся на холодное время года, когда соблюдается неравенство

tA ≤ t3пв <tг;

2-й период - пассивный, приходящийся на теплое время года, когда соблюдается неравенство

tA ≥ tлпв >tг;

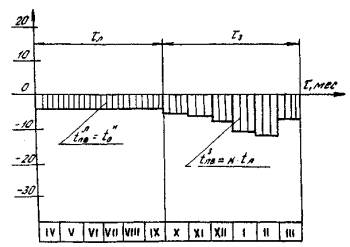

Рис. 7. Схема распределения температур воздуха внутри полости термоопор в течение года:

τл - теплый период года - нерабочий цикл; τз - холодный период года - рабочий цикл; tплз - температура полостного воздуха в теплый период года; tuo - температура полостного воздуха в холодный период года; to - температура грунта на отметках нулевых амплитуд; tА - температура наружного воздуха

7.13. Температура воздуха внутри полости термоопоры tпв вводится в расчетную схему математической модели как граничное условие третьего рода.

Расчетная температура воздуха внутри полости в холодный период принимается равной

tпв = KtA

где K - коэффициент проникновения в полость (коэффициент эффективности термоопоры), учитывающий интенсивность теплообмена внутриполостного воздуха термоопоры с атмосферой, допускается принимать: K = 0,3 при заглублении фундамента в грунт Нг = 6 м; K = 0,25 при Нг = 10 м;

значение K принимается по интерполяции для промежуточных величин Нг.

Расчетная температура воздуха внутри полости в теплый период принимается приближенно равной среднегодовой температуре грунта, т.е.

tлпв = tuo.

Коэффициент теплоотдачи с от полостного воздуха к бетонной стенке термоопоры в холодной и летний периоды принимается постоянным и равным α = 2,3 Вт/(м2град),(2 ккал/(м2·ч·град)).

7.14. Теплопередающие поверхности термоопор для трехмерных задач по программе РQ021 (для устоев мостов и промежуточных опор) учитываются в виде сторон равностороннего квадратного параллелепипеда, имеющего ширину каждой стороны, равную четвертой части периметра внутренней полости, т.е. около 1,25 м (при диаметре оболочки 1,6 м).

Для двухмерных задач, применяемых при расчете на гидроинтеграторе температурных полей оснований одиночных промежуточных опор, рассматривается радиальная разбивка для плоскости, расположенной вдоль оси термоопоры [2, 13].

7.15. Изложенная методика теплотехнического расчета относится к конструкции термоопор со свободной полостью (I тип) (см. рис 3, а). При использовании изложенной методики в расчете термоопор II-VI типов (см. рис. 3, б-д) следует принимать во внимание их основные особенности, способствующие усилению охлаждающего эффекта на 0,5 ÷ 1,0 °С и сокращению глубины протаивания грунта в зоне теплового влияния термоопор:

термоопора II типа (с теплоаккумуляционным ядром, авт. свидетельство № 630337) дает возможность регулировать температурный режим мерзлого грунта основания подбором материала ядра, замерзающим и оттаивающим при более низкой температуре, чем окружающий мерзлый грунт [3];

термоопора III типа (с диафрагмой) уменьшает отепляющее воздействие на мерзлое основание теплого периода года;

термоопора IV типа (c коаксиальным разделительным устройством) способствует увеличению эффективной глубины конвективного теплообмена воздуха внутри полости;

термоопора V типа (комбинированная с ОУ) может быть использована в соответствии с требованием п. 2.8 для повышения охлаждающего эффекта конструкции: понижения tpo и сокращения Нт;

термоопора VI типа (с уширением в основании) может быть иcпользована для повышения несущей способности всех типов термоопор по грунту и материалу конструкции.

7.16. Расчеты нестационарных температурных полей с учетом влияния трубчатых ОУ производятся по программе V 5PQ71, которая позволяет [16]:

а) выполнять теплотехнические расчеты для любой пространственной области сложной конфигурации, включающей подходную насыпь, устой моста (или промежуточную опору), часть окружающей территории и систему термосифонов;

б) учитывать семь наружных и одно нижнее граничное условие, восемь разновидностей грунта и материала при максимальном количестве 300 блоков математической модели;

в) учитывать при расчете ОУ двух типов; коаксиальные системы Макарова и однотрубные системы Гапеева различных диаметров, глубин и количества (практически можно учитывать 10-20 шт. установок глубокого заложения или около 25 мелкого);

г) выдавать выходную информацию в виде средней температуры блоков и степени их оттаивания через различные заданные интервалы времени (до 6 размеров интервалов) для двух заданных поперечных сечении;

д) последовательно решать серию вариантов задач, начиная с "нулевого" (без ОУ);

е) автоматически учитывать температуру теплоносителя в ОУ в зависимости от коэффициента φ, определяющего температуру теплоносителя tT в зависимости от конструкции теплообменника, а также период работы ОУ от включения до отключения.

7.17.

Влияние ОУ учитывается как граничное условие 1-го рода в виде вертикальной

щели, имеющей ширину ![]() , где d - диаметр трубы ОУ.

, где d - диаметр трубы ОУ.

Расчетная температура теплоносителя определяется в зависимости от типа ОУ и конструкции теплообменника и характеризуется коэффициентом φ.

7.18. расчет температуры теплоносителя и коэффициента φ ОУ системы Макарова [5] производится следующим образом.

Температура теплоносителя tT, принимаемая постоянной величины по всей длине, вычисляется по формуле

tT = φtA+tг

где φ - коэффициент, зависящий от конструкции теплообменника.

Здесь Ф - коэффициент активности ОУ;

FА, Fг - площади внутренних теплопередающих соответственно в надземной и подземной частей ОУ.

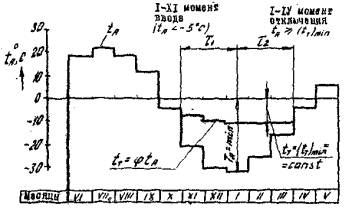

Рис 8. Приближенная схема распределения температуры теплоносителя в период действия термосифона

7.19. Приближенная схема включения и выключения ОУ приведена на рис. 8.

Включение установки в зимний период: tA < -5ºC, tA < tг

Работа

установки при ![]() .

.

При -5°С > tA > tmin; 0 < τ <τo; tT = φtA + tг.

При tA ≥ tAmin;τ > τ0; tT = φtA+tТ = const.

Отключение установки при τ3 > τ > τ0; tA = tT;

τ3 - время зимнего периода;

τ - время работы установки;

τ0 - время, когда tA = tAmin;

tAmin - минимальная из среднемесячных температур воздуха;

tT - температура теплоносителя в заглубленной части.

Коэффициент

Ф принимается равным для ОУ с надземной частью из гладких труб и

совмещенных со столбом или сваей 1,1; для оребренной надземной части 0,9 + 0,2Кр

(Кр - коэффициент оребрения); для участка теплообменника,

заделанного в бетонную плиту насадки 0,5. Глубина подземной части может

приниматься в пределах 5 м <Н < 30 м. Значения диаметра в пределах

0,10 < d < 0,15 м. Соотношение диаметров внутренней (dо)

и внешней (d) труб выдерживается в пределах ![]() .

.

Размеры теплообменника принимаются из условия:

![]()

7.20. Для двухтрубных ОУ системы Гапеева расчеты температуры теплоносителя приближенно можно принимать согласно п. 7.18, приняв значение Ф = 1,1.

7.21. В однотрубных установках Гапеева температуры теплоносителя по глубине распределяется по треугольнику с максимальным значением у поверхности земли. Примерно на глубине 6 м температура теплоносителя практически не зависит от температур воздуха и равна температуре окружающего грунта.

7.22. Температура теплоносителя tT определяется следующим образом:

а) в "пассивный" период, когда ОУ не работают в режиме охлаждения (при tА ≥ -5°С и tA ≥ tг), по всей глубине погружения принимается tт = tг;

б) в "активный" период работы ОУ:

на уровне поверхности грунта при -5 °С > tА, tA < tг принимается tT.о = φtА, а при достижении tAmin, (tA = tAmin), tT.о = φtAmin=const до момента, пока не окажется tA = tT, т.е. когда установка отключается;

в подземной части распределение температур принимается следующим:

при 0 < h ≤ 15d; tT = (1-0,04h/d)tT.o

при h > 15d; tT = 6d/h tT.O

Принятые обозначения:

tT.O - температура теплоносителя на уровне поверхности грунта;

φ' - коэффициент, принимаемый равным 0,35;

h - глубина от поверхности, м;

d - внутренний диаметр установки, м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Минайлов Г.П., Миронов В.А., Орлов В.Ю., Опарин А.А. Применение мероприятий по охлаждению вечномерзлых грунтов, используемых в основании опор мостов. - В кн.; "Тезисы докладов и сообщения Всесоюзного совещания. Опыт строительства оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах", М., НИИОСП, 1981.

2. Петров В.И. Влияние конструкции одностолбчатой промежуточной опоры моста на температурный режим вечномерзлого основания. - В сб.: "Температурный режим и вопросы повышения устойчивости и долговечности транспортных сооружений на БАМ." Под ред. Н.А. Цуканова М., ЦНИИС, 1980.

3. Петров В.И., Лукьянов В.С, Пассек В.В., Тюленев Е.А. Устройство для аккумуляции холода в основании сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах. Авт. свид. № 630337. Бюлл. изобретений № 40, 1978.

4. Гапеев С.И. Укрепление мерзлых оснований охлаждением, Л., Стройиздат, 1969.

5. Макаров В.И., Плотников А.А. К вопросу о применении жидкостных термосифонов в северном фундаментостроении. - В сб. "Геокриологические исследования в Западной Якутии". Новосибирск, Наука. Сибирское отделение, 1980.

6. Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах. М., Стройиздат, 1980.

7. Инструкция по проектированию малых и средних мостов БАМ. ВСН 187-76. М., ЦНИИС, 1976.

8. Руководство по бетонированию фундаментов и коммуникаций в вечномерзлых грунтах с учетом твердения бетона при отрицательных температурах. M., Стройиздат, 1982.

9. Романов А.Г. Исследование теплообмена в глухом канале в условиях естественной конвекции. Известия АН СССР. ОТН, № 6, 1956.

10. Руководство по строительству фундаментов малых и средних мостов на БАМе. М., ЦНИИС, 1982.

11. Коновалов А.А., Роман Л.Т. Особенности проектирования фундаментов в нефтепромысловых районах Западной Сибири. Л., Стройиздат, 1981.

12. Трупак Н.Г, Замораживание грунтов в строительстве. М., Стройиздат, 1970.

13. Пассек В.В., Бродский А.М. Программа PQ021. Расчет 3-мерных температурных полей в основании и теле транспортных сооружений. № П004942. М., ЦНИИС, 1981,

14. Пассек В.В., Вертлиб Н.М. Программа RTT30. Расчёт температурных полей в мерзлых основаниях транспортных сооружений с учетом охлаждающих устройств. № П 006628. М., ЦНИИС, 1983.

15. Опapин А. А. Программа МOSТ-3. Расчет температуре них полей в основаниях транспортных сооружений. М., ЦНИИС, 1982.

16. Пассек В.В., Слоев Л.Н. Программа V5PQ71. Расчет трехмерных температурных полей в основании и теле транспортных сооружений с учетом автоматических замораживающих установок (термосифонов). М., ЦНИИС, 1983.